玉は硬く靱性のある鉱物です。十段階に分けられた鉱物学の硬度に基づくと、閃玉(ネフライト)と輝玉(ジェダイド)の硬度はどちらも5.5~7の間にあります。玉は硬いだけでなく、閃玉の単結晶は繊維状に複雑に絡み合っており、靱性が最も高い鉱物とされています。人類が銅や鉄の精錬を始めた後も、それらで鋳造された道具では、単独で玉を切断したり、磨いたりすることはできませんでした。このため、玉の彫刻は古今東西にかかわらず、「石を以て玉を攻める」という方法が採用されてきました。

人類は古くから自然界で玉より硬い鉱物を探し求めてきました。例えば石英、石榴石、コランダム、金剛石などに、木、竹、石、骨、麻、および銅、鉄、鋼などの材質を組み合わせた道具を用い、玉を切断したり磨いたりして器に仕上げました。作業に取りかかる前に、まず大小まちまちの砂や石を細かく砕き、その細かさに基づいて各種異なる「解玉砂」に分類し、水に浸しておきます。

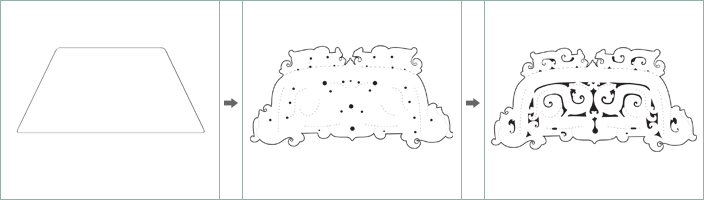

時代や仕上がりの良し悪しにかかわらず、玉器の製作は基本的に、材料の切り出し、成形、文様の彫刻、孔開けなど、幾つかの工程に分けられます。真っ直ぐな刃を往復させて切断、丸い刃を高速回転、穿孔や中空の管を研削、線状の道具を前後に引く時など、道具がどんな形状や材質であっても、湿った解玉砂を絶えず加えながら、道具を使って硬い解玉砂を玉の表面に摩擦させなければ、硬度と靱性の高い玉を切断、研磨することはできません。最後のつや出しの工程を除き、摩擦で生じた高温で玉が割れたり、道具が摩耗したりするのを防ぐため、どのプロセスにおいても水を加える必要があります。

中国の玉彫は数千年の歴史を有しており、その技術は古僕な中にも進歩が見られます。当博物院が所蔵する玉器の中には、玉の材料や半製品のものがあり、背面や底部の目立たないところに製作の痕跡がはっきりと残されているものも多く、これらの手掛かりから玉彫に使われた道具と製作のプロセスを探ることができます。

開料と成形

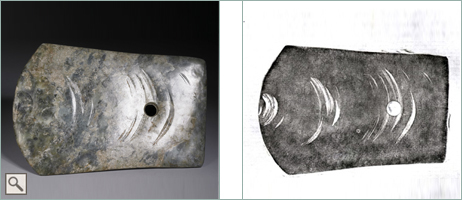

| 崧澤文化晩期~良渚文化早期 玉鉞 | 糸ノコで切断した後の痕跡 |

穿孔技術の第一步-桯鑽

| 紅山文化晩期 歯帯獣面玉頗珮 | 穿孔で孔壁に残された穴の痕跡 |

穿孔技術の二—管の穿孔

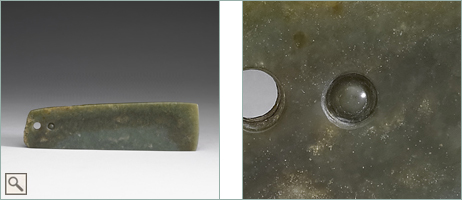

| 龍山-斉家系 玉鏟(すき) 長さ15.43cm 幅4.4cm |

穴あけ作業に失敗、尖った円椎形の玉芯が残っている |

穿孔と鏤空(透かし彫り)