玉,是既硬又韌的礦物。按照礦物學的硬度以十級劃分,閃玉與輝玉的硬度都在5.5至7度之間;除了堅硬外,玉的韌度也很強,閃玉的單晶呈纖維狀交織狀排列,據稱是韌性最強的礦物。即或在人們懂得提煉銅、鐵後,所鑄造的工具也不足以單獨切割琢磨玉料。所以古今中外,均是採取「以石攻玉」的方法來雕玉。

自古以來,人們從自然界找尋比玉更硬的礦物,如:石英、柘榴石、剛玉、金鋼石等的石沙,來配合木、竹、石、骨、麻、以及銅、鐵、鋼等質材的工具,將美玉切割琢磨成器。在正式開工前,要先將大小不一的石沙、石塊,經過擣碎、研細,依細度篩選分類成各種不同的「解玉砂」,浸水備用。

無論時代古今或成品精粗,製作玉器的工序基本為:開料、鑽孔、成形、雕紋這幾個步驟。無論工具的形狀與質地為何,當直刃的片具來回切割,圓刃的砣具高速旋轉,實心的桯鑽、空心的管鑽邊轉邊壓,線性工具拉進拉出時,都需要不停地加上濕潤的解玉砂。換句話說,必須藉助工具帶動堅硬的解玉砂在玉料表面來回運動,才能切割、琢磨既硬又韌的玉料。除了最後的拋光外,在琢玉的任何工序中都要不停的加水,才能降低磨擦所生的高溫,避免玉料爆裂與工具磨損。

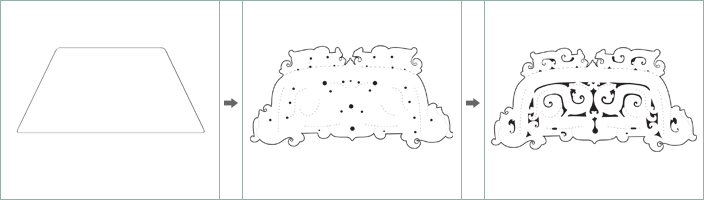

中國擁有數千年的玉雕傳統,技術自有古樸與精進。本院藏有一些璞料與半成品,也有不少成品的背面、底部等較不顯眼的部位上殘留了清晰的製作痕,綜合這些遺痕,本單元除了依開料、鑽孔、鏤空、琢紋四個步驟分別詳加解說外,更選擇未完工及完工的玉器各一,說明從「設計」到「完工」的完整工序。

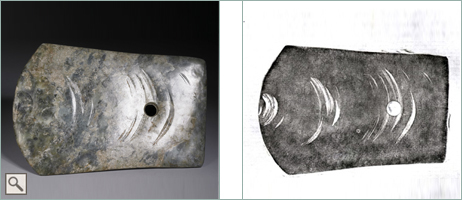

開料與成形

| 崧澤文化晚期至良渚文化早期 玉鉞 | 線切割留下的製作痕 |

鑽孔技術第一步-桯鑽

| 紅山文化晚期 帶齒獸面玉珮 | 隧孔孔壁留下桯鑽旋痕 |

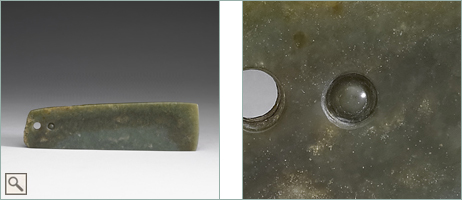

鑽孔技術之二-管鑽

| 龍山—齊家系 玉鏟 長15.43公分 寬4.4公分 |

管鑽一半,尚未打通就放棄,留下尖椎形玉芯 |

鑽孔與鏤空