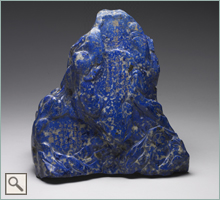

雖然在中國有著長達七、八千年製作與使用玉器的歷史,但在十八世紀以前,先民所採用的玉料主要是閃玉;常見的顏色為:白、青白、灰、黑、黃、綠,若有大量三價鐵滲入,就會變成褐紅色。

蘊藏在北緬甸的輝玉,雖有近五百年的開採史,但直到近三百年前的十八世紀,該地區歸屬清廷雲南省管轄時,所產的輝玉才逐漸大量輸入中土;因為它鮮豔的翡紅與翠綠就像翡翠鳥的羽毛色澤,因此被稱為「翡翠玉」。

閃玉與輝玉雖分屬不同的礦物家族,卻有相似的外觀, 閃玉與輝玉它們都可呈現美麗的綠色,但因致色元素分別為鐵與鉻,所以,閃玉多介於草綠至碧綠,輝玉則是亮麗的翠綠。一般稱前者為「碧玉」,後者為「翠玉」。但後者若也有微量二價鐵存在,原有的翠綠就易略偏暗草綠。而品質優良的綠色閃玉,也常煥發豔麗質感。這是為何有時二者會被混淆之故。

中國的核心疆域內缺乏優質的貴寶石礦,所以在元明之前,除了閃玉外,只有一些半寶石類用作裝飾品的質材。石英家族中的玉髓、瑪瑙是最早被選用的半寶石類。展品中有不少新石器時代至漢代的玉髓、瑪瑙製品。石英家族中晶粒粗顯易見的就是水晶。可因各種離子存在,或受輻射等因素而呈現各種色澤。清宮中常將透明帶色,可看見內部裂璺的寶石或半寶石泛稱為碧璽。此次我們將曾被誤稱者與真正的碧璽並列展出,以供比對。

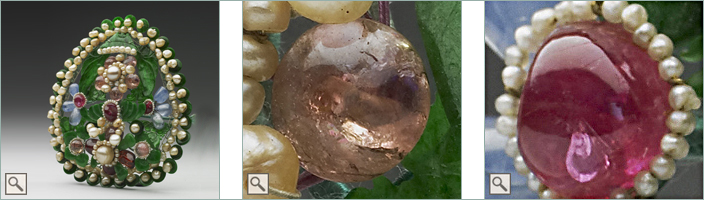

考古資料證明,漢代時就有青金石與琥珀製品,推測礦源分別來自今日阿富汗與緬甸。中世紀以後波羅的海琥珀亦進入中土。清宮中寶石種類甚多,多來自緬甸、泰國等東南亞地區,此次展出的紅色寶石經鑑定有:紅寶石、紅尖晶石、紅碧璽、紅玉髓等,未展出的庫藏還有紅柘榴石等。清宮對寶石鑲嵌的處理,與印度、土耳其等傳統不同,故特選二件異域文物以供比對。

| 清代 翠玉嵌珠寶鈿花 長 8.7公分 寬8.0公分 厚0.5 公分 所屬玉石有尖晶石、碧璽、藍寶石 曾寶蓀女士、曾約農先生捐贈 |

粉紅碧璽 | 紅尖晶石 |